2011年04月04日

震災後その2〜いまこそ子どもの遊び環境確保を!〜

以前の記事で、高砂中学校で行われているセーブザチルドレンの活動を

載せていましたが、こんなときこそやっぱり子どもたちの

想い、パワーが思い切り出せる場が必要です。

辛い想いを内に溜め込んでしまわないように。

そこで「震災後その2」では

子どもの遊び環境について

仙台、宮城野区でもそんな場が

あるといいなと思うので紹介します。

私自身普段「冒険遊び場」「プレーパーク」という

子どもが自ら遊びたいと思う環境を

地域や大人の手でつくっている活動に関わっています。

この地震で、若林区にあり仙台市の指定管理を受けて

運営している「海岸公園冒険広場」も津波被害にあいました。

荒浜の近くにあります。

幸いにもスタッフ、遊びにきた人は皆無事でほっと一安心。

近くに行くことがあったのですが、

見慣れたまちの様子の変わり様。

いまどこにいるのかも分からなくなって

しまう状態に言葉をなくしました。

※NPO法人冒険あそび場ーせんだい・みやぎネットワーク

の方のブログにその時の状況等を載せてくれています。

http://blog.canpan.info/warasuko/

外で自由にのびのび遊ぶ事のできない被災地、

テレビでは被害の状況を見続け不安のなか

過ごすことになってしまう。

そんなもやもやした状況に、

こんなときこそ近くに遊んでもいいんだ

という場所、雰囲気が必要です。

また、古城小学校敷地内で開催されている

「ふるじろプレーパーク」

震災後に遊びにいってみました!

◇3月27日の様子◇

校庭でのびのび野球

七輪で火をくべたり、木材で遊ぶ

私も普段近くにある西公園プレーパークの

サポートをしていますが、全国にも

子どもの遊び環境をサポートする

「全国冒険遊び場づくり協会」

というところがあります。

仙台の子どもたちの元気復活、

そしてそれが大人たちのパワーにつながるように!

応援をしたいです!

そこで勝手に下記に全国冒険遊び場づくり協会のHPより

転載させていただきますm(_ _)m

--------------------------------

【特定目的募金のお願い】

「東日本大震災の被災地における子どもの遊び場づくり支援のための募金」

http://www.ipa-japan.org/asobiba/modules/news/article.php?storyid=284

東日本大震災により、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともに、甚大な被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申しあげます。NPO法人日本冒険遊び場づくり協会の会員の皆様をはじめ、ご家族、ご友人など、未だ安否が確認できない方や、慣れない環境でお過ごしの方々など、様々な心配なことが続いています。現在、協会は、会員の皆様の状況確認に努力しております。

未曾有の災害からの復旧・復興には相当な時間と力が必要となってきます。当協会には、阪神淡路大震災を経験した理事や運営委員、今回の東日本大震災で被災した代表や理事、運営委員がいます。これらのメンバーをはじめ、全国各地の会員の皆様から叡智を集め、意見を求め、共に努力し、日本の子どもの遊びを元気づけて「遊びあふれるまち」の実現をめざしていきたいと考えています。

そこで、NPO法人日本冒険遊び場づくり協会は、東日本大震災からの復旧・復興に際し、以下の通り募金を呼びかけます。また、全国の会員のみなさんならびに冒険遊び場活動団体にも募金集めの協力をお願いします。

1.目的

2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災した地域(仙台市、気仙沼市等を想定)において、子どもがいきいきと存分に遊べる場所づくりを支援することにより、子どもたちの心身の回復および成長に寄与することを目的とする。

2.目標金額

500万円

3.募集期間

2011年4月30日まで(約1ヶ月)。必要に応じて、延期する場合あり。

4.広報

日本冒険遊び場づくり協会が運営するHPおよびML等にて周知する。

5.募金方法

日本冒険遊び場づくり協会の下記口座への振込、もしくは直接協会事務所へ現金持込み。

振込に際しては【東日本大震災遊び場づくり支援募金】と通信欄に明記のこと。

郵便振替口座 00130-9-149441

ゆうちょ銀行 〇一九店(当座)0149441(銀行やインターネットからの振込も可能です)

6.使途

本募金は、当該災害において被災した地域の子どもの遊び場づくりを支援する活動等に使用する。そのために、現地で必要とされている遊び場づくり支援のニーズ調査を行ったうえで、具体的な支援方法を決定する。

7.体制

日本冒険遊び場づくり協会(担当理事:天野、梶木、根本)は、以下の団体等と連携して支援事業を進めている。支援事業は最低3ヶ月程度は継続して行う予定であり、必要に応じて延長も考えられる。なお、連携する団体等の情報は、今後、随時追加する予定である。

<公益社団法人シャンティ国際ボランティア会>

http://sva.or.jp/eru/tohoku/

阪神淡路大震災の際に世田谷のプレーパークと恊働して神戸で子どもの遊び場を運営した。

東日本大震災では気仙沼市に緊急支援拠点を設置する。

<NPO法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク>

http://www.bouken-asobiba-net.com/

当協会理事が運営に携わる冒険遊び場活動のネットワーク。

運営する海岸公園冒険広場が津波による被害を受けた。

<西公園プレーパークの会>

http://homepage1.nifty.com/KUROBE/

当協会理事が運営に携わる仙台の冒険遊び場活動団体。

<Youth for 3.11>

http://youthfor311.jimdo.com/

東日本大震災復興支援のため、登録学生ボランティアと活動先をつないでいる。

<社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン>

http://www.savechildren.or.jp/top/jpn/

避難所での遊び場「こどもひろば」を展開している。

<IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会)日本支部>

http://www.ipa-japan.org

当協会の前身である「冒険遊び場情報室」の母体。IPAはユネスコ、ユニセフの諮問団体であるNGO。

<NPO法人プレーパークせたがや>

http://www.playpark.jp/toppage.html

当協会理事が運営に携わる世田谷の冒険遊び場活動団体。

<全国の日本冒険遊び場づくり協会会員ならびに冒険遊び場活動団体>

8.報告

活動状況を随時当協会のHPやML等で報告する。

9.税制上の優遇措置

本募金は、NPO法人日本冒険遊び場づくり協会が、認定特定非営利法人に該当しないので、寄附金控除は受けられない。

10.実施主体

特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会

〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-14-22

TEL./FAX. 03-5430-1060

載せていましたが、こんなときこそやっぱり子どもたちの

想い、パワーが思い切り出せる場が必要です。

辛い想いを内に溜め込んでしまわないように。

そこで「震災後その2」では

子どもの遊び環境について

仙台、宮城野区でもそんな場が

あるといいなと思うので紹介します。

私自身普段「冒険遊び場」「プレーパーク」という

子どもが自ら遊びたいと思う環境を

地域や大人の手でつくっている活動に関わっています。

この地震で、若林区にあり仙台市の指定管理を受けて

運営している「海岸公園冒険広場」も津波被害にあいました。

荒浜の近くにあります。

幸いにもスタッフ、遊びにきた人は皆無事でほっと一安心。

近くに行くことがあったのですが、

見慣れたまちの様子の変わり様。

いまどこにいるのかも分からなくなって

しまう状態に言葉をなくしました。

※NPO法人冒険あそび場ーせんだい・みやぎネットワーク

の方のブログにその時の状況等を載せてくれています。

http://blog.canpan.info/warasuko/

外で自由にのびのび遊ぶ事のできない被災地、

テレビでは被害の状況を見続け不安のなか

過ごすことになってしまう。

そんなもやもやした状況に、

こんなときこそ近くに遊んでもいいんだ

という場所、雰囲気が必要です。

また、古城小学校敷地内で開催されている

「ふるじろプレーパーク」

震災後に遊びにいってみました!

◇3月27日の様子◇

校庭でのびのび野球

七輪で火をくべたり、木材で遊ぶ

私も普段近くにある西公園プレーパークの

サポートをしていますが、全国にも

子どもの遊び環境をサポートする

「全国冒険遊び場づくり協会」

というところがあります。

仙台の子どもたちの元気復活、

そしてそれが大人たちのパワーにつながるように!

応援をしたいです!

そこで勝手に下記に全国冒険遊び場づくり協会のHPより

転載させていただきますm(_ _)m

(Lisa)

--------------------------------

【特定目的募金のお願い】

「東日本大震災の被災地における子どもの遊び場づくり支援のための募金」

http://www.ipa-japan.org/asobiba/modules/news/article.php?storyid=284

東日本大震災により、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りするとともに、甚大な被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申しあげます。NPO法人日本冒険遊び場づくり協会の会員の皆様をはじめ、ご家族、ご友人など、未だ安否が確認できない方や、慣れない環境でお過ごしの方々など、様々な心配なことが続いています。現在、協会は、会員の皆様の状況確認に努力しております。

未曾有の災害からの復旧・復興には相当な時間と力が必要となってきます。当協会には、阪神淡路大震災を経験した理事や運営委員、今回の東日本大震災で被災した代表や理事、運営委員がいます。これらのメンバーをはじめ、全国各地の会員の皆様から叡智を集め、意見を求め、共に努力し、日本の子どもの遊びを元気づけて「遊びあふれるまち」の実現をめざしていきたいと考えています。

そこで、NPO法人日本冒険遊び場づくり協会は、東日本大震災からの復旧・復興に際し、以下の通り募金を呼びかけます。また、全国の会員のみなさんならびに冒険遊び場活動団体にも募金集めの協力をお願いします。

1.目的

2011年3月11日に発生した東日本大震災により被災した地域(仙台市、気仙沼市等を想定)において、子どもがいきいきと存分に遊べる場所づくりを支援することにより、子どもたちの心身の回復および成長に寄与することを目的とする。

2.目標金額

500万円

3.募集期間

2011年4月30日まで(約1ヶ月)。必要に応じて、延期する場合あり。

4.広報

日本冒険遊び場づくり協会が運営するHPおよびML等にて周知する。

5.募金方法

日本冒険遊び場づくり協会の下記口座への振込、もしくは直接協会事務所へ現金持込み。

振込に際しては【東日本大震災遊び場づくり支援募金】と通信欄に明記のこと。

郵便振替口座 00130-9-149441

ゆうちょ銀行 〇一九店(当座)0149441(銀行やインターネットからの振込も可能です)

6.使途

本募金は、当該災害において被災した地域の子どもの遊び場づくりを支援する活動等に使用する。そのために、現地で必要とされている遊び場づくり支援のニーズ調査を行ったうえで、具体的な支援方法を決定する。

7.体制

日本冒険遊び場づくり協会(担当理事:天野、梶木、根本)は、以下の団体等と連携して支援事業を進めている。支援事業は最低3ヶ月程度は継続して行う予定であり、必要に応じて延長も考えられる。なお、連携する団体等の情報は、今後、随時追加する予定である。

<公益社団法人シャンティ国際ボランティア会>

http://sva.or.jp/eru/tohoku/

阪神淡路大震災の際に世田谷のプレーパークと恊働して神戸で子どもの遊び場を運営した。

東日本大震災では気仙沼市に緊急支援拠点を設置する。

<NPO法人冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク>

http://www.bouken-asobiba-net.com/

当協会理事が運営に携わる冒険遊び場活動のネットワーク。

運営する海岸公園冒険広場が津波による被害を受けた。

<西公園プレーパークの会>

http://homepage1.nifty.com/KUROBE/

当協会理事が運営に携わる仙台の冒険遊び場活動団体。

<Youth for 3.11>

http://youthfor311.jimdo.com/

東日本大震災復興支援のため、登録学生ボランティアと活動先をつないでいる。

<社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン>

http://www.savechildren.or.jp/top/jpn/

避難所での遊び場「こどもひろば」を展開している。

<IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会)日本支部>

http://www.ipa-japan.org

当協会の前身である「冒険遊び場情報室」の母体。IPAはユネスコ、ユニセフの諮問団体であるNGO。

<NPO法人プレーパークせたがや>

http://www.playpark.jp/toppage.html

当協会理事が運営に携わる世田谷の冒険遊び場活動団体。

<全国の日本冒険遊び場づくり協会会員ならびに冒険遊び場活動団体>

8.報告

活動状況を随時当協会のHPやML等で報告する。

9.税制上の優遇措置

本募金は、NPO法人日本冒険遊び場づくり協会が、認定特定非営利法人に該当しないので、寄附金控除は受けられない。

10.実施主体

特定非営利活動法人日本冒険遊び場づくり協会

〒154-0003 東京都世田谷区野沢3-14-22

TEL./FAX. 03-5430-1060

2011年04月04日

震災その1〜建物やまちの様子〜

Lisaです。みなさん元気ですか??

今日はこれまでの報告を載せます。

その1には 職場での関わりや「建築」、まちの様子

その2には「子どもの遊び環境」について

今回の地震、津波で被災した地域の方、状況に言葉もでません。

命を落とされた方々のご冥福をお祈りいたします。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3月11日の地震発生から、私は区役所で建築の仕事をしているので、応急危険度判定※

(倒壊する危険があるか調査し「赤:危険」「黄色:要注意」「緑:調査済」の判定をします)建物に関わる相談などにあたっていました。

解説

解説

※応急危険度判定:

:建物の危険性を判定します。

二次災害防止が目的で、今後住み続けられるかどうかの調査ではありません。

※罹災証明

:この証明を出すための調査が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」と、

どの程度被災したかを証明するための調査になります。

⇒申請について詳しく仙台市HPから

http://www.city.sendai.jp.cache.yimg.jp/hisaishien/2-1-1risai.html

※建物のことに関して

⇒仙台市HP「住まいの確保・再建のための支援」のページにまとめられています。

http://www.city.sendai.jp/hisaishien/2sumai.html

被害が集中している地域があるという被害状況ではなかったので、

宮城野区では連絡を受けたもの、

パトロールの際見つけたものに対して判定をしていました。

地震の揺れによって、一気に倒壊してしまったというような被害は、

今まで見聞きした地震に比べて少ないように思います。

ただ、今後住み続けるには解体をしなければならない、

大きく修繕をしなければならない、

居住できない状況になった建物はやはり多いです。

一人暮らしの方や、お金を工面できない人、

建物被害やライフラインが戻らないことで、

普通の生活ができない状況がたくさん隠れていると思います。

せっかく地震で助かった命が、

なくってしまうようなことにならないためにも、

たくさんの言葉を汲み取っていきたいです。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

余談ですが私自身、仙台を離れ新潟にある大学に

2年間編入学をした時期がありました。

その頃経験したことが、今すごく蘇ります

在学中、建築計画の研究内容が中越地震で被災した集落が

どのように復興したかを研究対象としていて、

さらに中越沖地震のときには柏崎市近くの上越市にいました。

中越沖地震の起こった次の日、

帰り道は、高速道路を通ります

道路がボコボコになっていたり、

ブルーシートが屋根を覆っている町の風景。

その2ヶ月後に大人たちが復興で毎日駆け回っているので

なかなか子どもたちと一緒にいられない。

そんな子どもたちといっしょに過ごす学童保育のボランティアへ、

大学のボラセンを通じて2度ほど行きました。

当時の柏崎市のボラセンには地図が張られ、

調査の様子や、遠方からのボランティアの受け入れが行われていて、

笑顔で、連携プレーで携わっている方々の様子が目に浮かびます

サポートする側が元気であることも一つ大切だなーと思い返しています。

そんなこんなした経験で、

ちょっと先のことがイメージできて助けられます。

社会人になって3年間業務で耐震診断のことに関わって

きていたこともつながってきて、不思議なものだなと感じています。

地震後は緊張感がずっと抜けなかったけれど、

今は、落ち着いて自分の日常のペースで

落ち着きを取り戻せるようになってきました。

「この先どういう順序で進んでいったら良いかわからない。」

「年金暮らしなのにどうして直せば良いのか。。。」

「持っていき場所がないのに、どう片付けていったら良いの?」

たくさんの人の相談を聞いていて、

先が見えない不安が一番なのかと思います。

誰が一番大変、というのじゃなく、

一人一人がそれぞれに大変な事が、

いっぱい起こっている今の状況なのだと感じながら過ごしています。

まちづくりに関わってきて、いろんな立場、地域に知っている人がたくさんになりました。だから他人事ではなく、自分ごととして思える。あの人があの地域、立場でがんばってくれていると思えるようになったことが、とても今の支えになっています。

仙台市のまちなかが中心になりますが、

まちの様子もお届けします。

(宮城野区以外も混じります。)

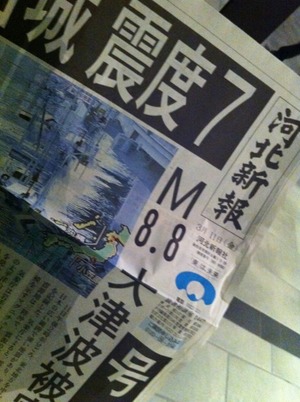

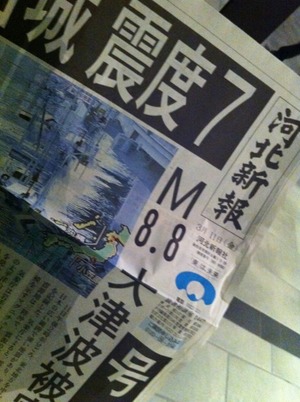

◇3月11日夜◇

避難所に開放してくれたトラストタワーで河北号外をもらう。

◇3月11日夜◇

一番町サンモール

いつもマルシェをやっている場所ではテントを暖をとる場所としてつくってくれ、ラジオの声がアーケードに響いていました。

*現在もマルシェ開催中です。支援物資も被害が大きい地域に届けてくれていました。(現在は物資の募集はしていない模様)

⇒マルシェジャポンセンダイの運営を行う(株)ファミリアさんのツイッターで詳しい状況が知れます。

http://twitter.com/#!/familiar0604

◇3月12日朝◇

宮城野区五輪より仙台港方面を見る。コンビナート火災がおさまらず。

◇3月16日頃夜◇

鉄砲町コンテナントに立ち寄ると、EASTプロジェクトメンバーが

集まっていました。情報交換、元気を分け合えました。すごく心強かった。

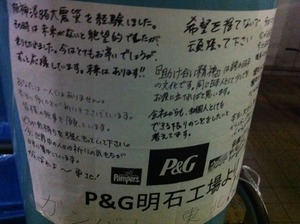

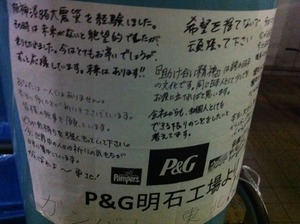

◇3月17日頃夜◇

避難所となる榴岡小に立ち寄る。

支援物資に添えられたと思われるメッセージ。

新潟市の職員の方も2人サポートしていました。

◇3月27日◇

若林区薬師堂

住み慣れた地域を見に行きました。

石灯籠は倒れてしまったけれど、本堂の屋根瓦は健在。

今日はこれまでの報告を載せます。

その1には 職場での関わりや「建築」、まちの様子

その2には「子どもの遊び環境」について

今回の地震、津波で被災した地域の方、状況に言葉もでません。

命を落とされた方々のご冥福をお祈りいたします。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3月11日の地震発生から、私は区役所で建築の仕事をしているので、応急危険度判定※

(倒壊する危険があるか調査し「赤:危険」「黄色:要注意」「緑:調査済」の判定をします)建物に関わる相談などにあたっていました。

解説

解説※応急危険度判定:

:建物の危険性を判定します。

二次災害防止が目的で、今後住み続けられるかどうかの調査ではありません。

※罹災証明

:この証明を出すための調査が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」と、

どの程度被災したかを証明するための調査になります。

⇒申請について詳しく仙台市HPから

http://www.city.sendai.jp.cache.yimg.jp/hisaishien/2-1-1risai.html

※建物のことに関して

⇒仙台市HP「住まいの確保・再建のための支援」のページにまとめられています。

http://www.city.sendai.jp/hisaishien/2sumai.html

被害が集中している地域があるという被害状況ではなかったので、

宮城野区では連絡を受けたもの、

パトロールの際見つけたものに対して判定をしていました。

地震の揺れによって、一気に倒壊してしまったというような被害は、

今まで見聞きした地震に比べて少ないように思います。

ただ、今後住み続けるには解体をしなければならない、

大きく修繕をしなければならない、

居住できない状況になった建物はやはり多いです。

一人暮らしの方や、お金を工面できない人、

建物被害やライフラインが戻らないことで、

普通の生活ができない状況がたくさん隠れていると思います。

せっかく地震で助かった命が、

なくってしまうようなことにならないためにも、

たくさんの言葉を汲み取っていきたいです。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

余談ですが私自身、仙台を離れ新潟にある大学に

2年間編入学をした時期がありました。

その頃経験したことが、今すごく蘇ります

在学中、建築計画の研究内容が中越地震で被災した集落が

どのように復興したかを研究対象としていて、

さらに中越沖地震のときには柏崎市近くの上越市にいました。

中越沖地震の起こった次の日、

帰り道は、高速道路を通ります

道路がボコボコになっていたり、

ブルーシートが屋根を覆っている町の風景。

その2ヶ月後に大人たちが復興で毎日駆け回っているので

なかなか子どもたちと一緒にいられない。

そんな子どもたちといっしょに過ごす学童保育のボランティアへ、

大学のボラセンを通じて2度ほど行きました。

当時の柏崎市のボラセンには地図が張られ、

調査の様子や、遠方からのボランティアの受け入れが行われていて、

笑顔で、連携プレーで携わっている方々の様子が目に浮かびます

サポートする側が元気であることも一つ大切だなーと思い返しています。

そんなこんなした経験で、

ちょっと先のことがイメージできて助けられます。

社会人になって3年間業務で耐震診断のことに関わって

きていたこともつながってきて、不思議なものだなと感じています。

地震後は緊張感がずっと抜けなかったけれど、

今は、落ち着いて自分の日常のペースで

落ち着きを取り戻せるようになってきました。

「この先どういう順序で進んでいったら良いかわからない。」

「年金暮らしなのにどうして直せば良いのか。。。」

「持っていき場所がないのに、どう片付けていったら良いの?」

たくさんの人の相談を聞いていて、

先が見えない不安が一番なのかと思います。

誰が一番大変、というのじゃなく、

一人一人がそれぞれに大変な事が、

いっぱい起こっている今の状況なのだと感じながら過ごしています。

まちづくりに関わってきて、いろんな立場、地域に知っている人がたくさんになりました。だから他人事ではなく、自分ごととして思える。あの人があの地域、立場でがんばってくれていると思えるようになったことが、とても今の支えになっています。

仙台市のまちなかが中心になりますが、

まちの様子もお届けします。

(宮城野区以外も混じります。)

◇3月11日夜◇

避難所に開放してくれたトラストタワーで河北号外をもらう。

◇3月11日夜◇

一番町サンモール

いつもマルシェをやっている場所ではテントを暖をとる場所としてつくってくれ、ラジオの声がアーケードに響いていました。

*現在もマルシェ開催中です。支援物資も被害が大きい地域に届けてくれていました。(現在は物資の募集はしていない模様)

⇒マルシェジャポンセンダイの運営を行う(株)ファミリアさんのツイッターで詳しい状況が知れます。

http://twitter.com/#!/familiar0604

◇3月12日朝◇

宮城野区五輪より仙台港方面を見る。コンビナート火災がおさまらず。

◇3月16日頃夜◇

鉄砲町コンテナントに立ち寄ると、EASTプロジェクトメンバーが

集まっていました。情報交換、元気を分け合えました。すごく心強かった。

◇3月17日頃夜◇

避難所となる榴岡小に立ち寄る。

支援物資に添えられたと思われるメッセージ。

新潟市の職員の方も2人サポートしていました。

◇3月27日◇

若林区薬師堂

住み慣れた地域を見に行きました。

石灯籠は倒れてしまったけれど、本堂の屋根瓦は健在。

(Lisa)

2011年04月03日

【転載】仙台市震災復興基本方針

仙台市のホームページに

「仙台市震災復興基本方針」が出されました

PDFで載っているので携帯から見れない人もいます。

そこで抜粋して載せます。

応急仮設住宅や、罹災証明、学校再開やライフライン再開、

津波被害に遭われた地域の今後のこと、農家の方への支援

相談窓口等々に関する方向性等が出ているので、役に立てばと思います。

(分かるところはリンクを張りました)

津波被害に遭われた方、

家族をなくした方、

仕事をなくした方、

一人暮らしで生活立て直すのにどうすれば良いか分からない方、

みんなの心の中に不安が多いと思います。

でも、みんなの笑顔がまた溢れてほしいです。

一歩ずつ先に向かって、

この先、犠牲になる人が出ないように、

何が必要か、何ができるか、どうしていきたいか、

いま想いがあつまればいいなと思います

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

「仙台市震災復興基本方針」を策定しました(発表内容)

平成23年4月1日 市長記者会見より抜粋

仙台市震災復興基本方針

―絆と協働による安心と再生をめざして―

○ 復旧から復興へ。

未来を見据えた新たな活動の段階

過去最大級の被害をもたらした東北地方太平洋沖地震から20日余りが経過しました。

この間私たち仙台市民は、全国各地からの温かなご支援をいただきながら、力を合わ せて未曾有の大災害に立ち向かってきました。

そして今、復旧から復興へと、未来を見据えた新たな活動への段階を迎えています。

○ 復興のまちづくり。

新しい次元の防災・環境都市へ

一日も早い復興を進めると同時に、震災の経験を復興のまちづくりに生かし、これを 他の地域や次の世代に伝えていくことは、私たちに課せられた重要な責務です。

また、福島原発を巻き込んだ複合的な被害の連鎖の中で直面しているエネルギーの問題は、私たちに価値観や生活のあり方の見直しを迫り、資源消費に依存しない都市シス テムと市民生活・経済活動の両立を待ったなしの課題として提起しています。

自然と調和する「杜の都」の環境先進性を生かし、生活やビジネスのスタイルも含め た新しい次元の防災・環境都市を再構築していきたいと考えます。

○ 「絆」と「協働」を基調に

この度の震災で、私たちは、「絆」と「協働」が大切であることを改めて実感しました。震災の初期段階や応急復旧に向けた苦難の中で、家族や地域、仲間や組織など、人と 人とのつながりや支え合いが「絆」を強め、共に動き、共通の目標に向かって歩みを進 める「協働」が知恵や力を生み出してきたのです。今後の復興にあたっても、このような「絆」と「協働」を基調として、心豊かに支え 合う社会を実現してまいります。

○ 「安心」と「再生」をめざす復興事業の推進

復興に向けた事業を推進するにあたり重視すべきは、

第1に、「安心」を取り戻すことです。

・被災された方が安心できる一日も早い生活再建

・暮らしの安心を支えるライフラインや交通、各種の施設やサービスの安定化

第2に、「再生」の歩みを進めることです。

・痛手を負った経済や被災地域(コミュニティ)の復興・再生

・杜の都・仙台の再生推進と東北地方全体の再生の牽引

このため、当面取り組むべき施策の方向を、

1 被災者の「安心」

2 日常生活の「安心」

3 経済と地域の「再生」

4 仙台と東北の「再生」

と位置づけ、人と人の「絆」や多様な 主体の「協働」を基調として、これらの安心と再生をめざした施策を推進していきます。

<当面の施策方向>

1.被災された方が安心できるトータルケアの推進

仙台を支える市民一人ひとりの安心の確保が最優先の課題であり、避難所生活者への多 様なサービスの提供、世帯ごとの居住環境の早期確保、暮らしの安心や再建を支える対応 による被災された方への総合的な支援に全力で取り組みます。

(1) 避難所生活者等の暮らしや安心の基礎となる多様なサービスの提供

避難所における共同生活においては、さまざまな制約が避けられないところですが、 よりよい生活環境を整えながら、先行きや健康への不安解消などに向けた多様なサービ スを提供します。また、福祉避難所へ避難されている方をはじめ要援護者を支援します。

ⅰ)避難所の集約・改善

ライフラインの確保や居住スペースの改善など、より良い避難環境を整えるため、 地域特性を踏まえながら、4月上旬を目途に避難所の集約を進めます。

ライフラインの確保や居住スペースの改善など、より良い避難環境を整えるため、 地域特性を踏まえながら、4月上旬を目途に避難所の集約を進めます。

集約後の避難所においては、早急に間仕切りによるプライバシーの確保や寝具・ 敷物の配布による居住空間の改善を図るとともに、可能なところから順次、仮設シ ャワーやテレビの設置、洗濯機能の確保や授乳室・女性用更衣室の設置など、生活環境の改善を進めます。

集約後の避難所においては、早急に間仕切りによるプライバシーの確保や寝具・ 敷物の配布による居住空間の改善を図るとともに、可能なところから順次、仮設シ ャワーやテレビの設置、洗濯機能の確保や授乳室・女性用更衣室の設置など、生活環境の改善を進めます。

ⅱ)生活相談・心身ケアサービスの提供

市職員等による「巡回相談チーム」を設け、各種支援手続きなどの個別相談を行 う巡回サービスを4月中旬から始めます。

市職員等による「巡回相談チーム」を設け、各種支援手続きなどの個別相談を行 う巡回サービスを4月中旬から始めます。

医師による巡回診療と保健師等による健康相談、精神科医等による「こころのケ アチーム」の巡回ケアなど、身体と心の安らぎに向けたきめ細かなサービスを提供 します。

医師による巡回診療と保健師等による健康相談、精神科医等による「こころのケ アチーム」の巡回ケアなど、身体と心の安らぎに向けたきめ細かなサービスを提供 します。

高齢者の誤嚥性肺炎や子どものむし歯を予防するために、歯科医師等による口腔ケアの指導・啓発に取り組みます。

高齢者の誤嚥性肺炎や子どものむし歯を予防するために、歯科医師等による口腔ケアの指導・啓発に取り組みます。

生活不活発病(体を動かさないことからくる身体機能の低下)を予防するために、保健師や運動指導員等による運動指導や、個々の生活環境と状態に応じた生活指導を行います。

生活不活発病(体を動かさないことからくる身体機能の低下)を予防するために、保健師や運動指導員等による運動指導や、個々の生活環境と状態に応じた生活指導を行います。

ⅲ)支援を要する方への対応の充実

福祉避難所に避難している要介護・要支援の被災者をはじめ、高齢者、障害者、 一人暮らしで家族の支援が得られない方、乳幼児を抱えた方など、さまざまな困難 を抱える災害時要援護者への対応を、専門家やNPO、ボランティアなどとも連携 しながら充実していきます。

福祉避難所に避難している要介護・要支援の被災者をはじめ、高齢者、障害者、 一人暮らしで家族の支援が得られない方、乳幼児を抱えた方など、さまざまな困難 を抱える災害時要援護者への対応を、専門家やNPO、ボランティアなどとも連携 しながら充実していきます。

ボランティアなどと連携し、子どもたちに遊びや本の読み聞かせなど、さまざまな機会を提供していきます。

ボランティアなどと連携し、子どもたちに遊びや本の読み聞かせなど、さまざまな機会を提供していきます。

(2) 家族やコミュニティに配慮した居住環境の早期確保

安心できる住まいは、被災された方の暮らしの基盤となるものであり、甚大な被害を 受けた東部地域をはじめとして、地域特性に応じたコミュニティに配慮しながら、できるだけ早く世帯ごとに暮らすことができる居住環境を整えます。

ⅰ) 応急仮設住宅等の確保・早期提供

プレハブ住宅の建設、市営住宅や民間住宅の借り上げ等により、被災者のための 応急的な住宅を 3,000 戸程度確保します。

プレハブ住宅の建設、市営住宅や民間住宅の借り上げ等により、被災者のための 応急的な住宅を 3,000 戸程度確保します。

応急的な住宅について、早期に募集を開始し、5月上旬の入居開始をめざします。

応急的な住宅について、早期に募集を開始し、5月上旬の入居開始をめざします。

引き続き、建設・借り上げを行う宮城県と協議調整のうえ、順次、それらの場所と戸数を示し、入居可能なものから募集を行います。

引き続き、建設・借り上げを行う宮城県と協議調整のうえ、順次、それらの場所と戸数を示し、入居可能なものから募集を行います。

新たに整備されるプレハブ住宅等において、同一箇所でまとまった戸数が確保できる場合は、入居にあたって、従前の地域コミュニティが維持されるよう配慮します。

新たに整備されるプレハブ住宅等において、同一箇所でまとまった戸数が確保できる場合は、入居にあたって、従前の地域コミュニティが維持されるよう配慮します。

ⅱ) 応急仮設住宅等入居後の相談支援

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所など関係機関との連携を図り、応 急仮設住宅等で暮らす高齢者・障害者が必要なサービスを受けられる体制を整えま す。

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所など関係機関との連携を図り、応 急仮設住宅等で暮らす高齢者・障害者が必要なサービスを受けられる体制を整えま す。

入居者がコミュニティの一体感をもって暮らしながら、互いに見守り、一人暮らし高齢者や障害者、ひとり親世帯などの要援護者と支え合っていくことができるよ う、民生委員児童委員やヘルパー、NPO、ボランティアなどと連携した支援体制を 構築していきます。

入居者がコミュニティの一体感をもって暮らしながら、互いに見守り、一人暮らし高齢者や障害者、ひとり親世帯などの要援護者と支え合っていくことができるよ う、民生委員児童委員やヘルパー、NPO、ボランティアなどと連携した支援体制を 構築していきます。

(3) 被災された方の暮らしの安心や再建を支える取り組みの推進

被災された方が各種の支援制度を活用し、早期に生活再建に取り組むことができるよ う、情報提供と相談体制を強化するとともに、さまざまな被災者の安心を支える多様な 取り組みを進めます。

ⅰ) 被災者への分かりやすい情報提供と相談体制

仙台市ホームページに「被災された方々への各種支援制度」のコーナーを開設し、 避難所などにも掲示するなど、各種の支援制度や手続などの分かりやすい情報提供に努めます。

仙台市ホームページに「被災された方々への各種支援制度」のコーナーを開設し、 避難所などにも掲示するなど、各種の支援制度や手続などの分かりやすい情報提供に努めます。

ホームページに掲載した情報は、市政だよりの臨時号や避難所通信等でも提供するなど、必要な情報を市民が容易に入手できる仕組みをつくります。また、新聞・ ラジオ・テレビなど報道機関との連携による情報提供の充実に努めます。

ホームページに掲載した情報は、市政だよりの臨時号や避難所通信等でも提供するなど、必要な情報を市民が容易に入手できる仕組みをつくります。また、新聞・ ラジオ・テレビなど報道機関との連携による情報提供の充実に努めます。

「被災者支援情報ダイヤル」及び「被災者支援相談窓口」を設置し、各種支援手続などに関する相談にきめ細かに対応します。

「被災者支援情報ダイヤル」及び「被災者支援相談窓口」を設置し、各種支援手続などに関する相談にきめ細かに対応します。

⇒このページの一番下に相談窓口、相談内容が載っています

http://www.city.sendai.jp/hisaishien/index.html#madoguchi

ⅱ)被災者の生活再建や支援が必要な方の安心を支える取り組み

り災証明書の早期発行に向け、体制を強化して取り組み、津波被害の甚大な宮城野区・若林区の沿岸部においては人数の多い避難所における出前受付を実施するとともに、避難所巡回による相談支援など、各種支援手続における被災者負担の軽減 に向けた取り組みを進めます。

り災証明書の早期発行に向け、体制を強化して取り組み、津波被害の甚大な宮城野区・若林区の沿岸部においては人数の多い避難所における出前受付を実施するとともに、避難所巡回による相談支援など、各種支援手続における被災者負担の軽減 に向けた取り組みを進めます。

ご遺族の方やお住まいが大きな被害を受けた方の生活再建のため、災害弔慰金や被災者生活再建支援金等の支給、災害援護資金等の貸付を行います。

ご遺族の方やお住まいが大きな被害を受けた方の生活再建のため、災害弔慰金や被災者生活再建支援金等の支給、災害援護資金等の貸付を行います。

当面の仕事を失くされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。

当面の仕事を失くされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。

在宅の高齢者や障害者、ひとり親世帯などに対し、災害ボランティアセンターの ボランティアや NPO と連携し、被災した宅内の片付けや買い物の手伝い、救援物資提供などの支援を行います。

在宅の高齢者や障害者、ひとり親世帯などに対し、災害ボランティアセンターの ボランティアや NPO と連携し、被災した宅内の片付けや買い物の手伝い、救援物資提供などの支援を行います。

被害が甚大であった学校の児童・生徒を対象として、専門家による「心のケア支援チーム」を設置し、継続的なケアに取り組みます。

被害が甚大であった学校の児童・生徒を対象として、専門家による「心のケア支援チーム」を設置し、継続的なケアに取り組みます。

ⅲ)被災された要介護高齢者や障害者、被災家庭の子どもの安心を支える取り組み

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携し、保健福祉ニーズを把握し、訪問介護等、必要なサービスの確保を図ります。

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携し、保健福祉ニーズを把握し、訪問介護等、必要なサービスの確保を図ります。

介護が必要なため、避難所での生活が困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所を継続するとともに、ケアマネジャー等と連携し、自宅や施設への円滑な移行を支援します。

介護が必要なため、避難所での生活が困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所を継続するとともに、ケアマネジャー等と連携し、自宅や施設への円滑な移行を支援します。

被災家庭の子どもが安心して保育所・幼稚園や学校での生活が送れるよう、子供たちの心身の健康管理や家庭に対する支援制度の情報提供に努めます。

被災家庭の子どもが安心して保育所・幼稚園や学校での生活が送れるよう、子供たちの心身の健康管理や家庭に対する支援制度の情報提供に努めます。

2 .日常生活の安心を支える施設等の早期再開と生活サービスの安定供給

一日も早く平常の市民生活を送ることができるよう、暮らしの基盤であるライフライン や交通環境の早期回復、元気・憩い・安心の力となる市民利用施設や未来を担う子どもた ちを育む学校の早期再開、安心できる十分な医療・福祉サービスの提供や燃料・食糧・日用品・生活サービスなどの安定的な供給をめざします。

(1) 暮らしの基盤であるライフラインなどの早期回復

市民生活の安定と地域経済の活性化に欠かせない電気・ガス・水道やごみ・下水の処理、公共交通機関や道路の早期回復をめざします。また、市民の元気・憩い・安心の力 となる市民利用施設の早期再開をめざします。

ⅰ)ライフライン

被害が甚大で立ち入りが困難など作業のできない地域を除き、水道、電気に続き、 都市ガスについても、4月中の全面復旧をめざします。

被害が甚大で立ち入りが困難など作業のできない地域を除き、水道、電気に続き、 都市ガスについても、4月中の全面復旧をめざします。

ごみ処理においては、通常収集を行っている家庭ごみ以外の生活ごみや事業ごみ についても、処理施設の復旧に努め、一日でも早い通常収集をめざします。

ごみ処理においては、通常収集を行っている家庭ごみ以外の生活ごみや事業ごみ についても、処理施設の復旧に努め、一日でも早い通常収集をめざします。

下水処理については、当面、市民生活に支障が生じないよう対応します。

下水処理については、当面、市民生活に支障が生じないよう対応します。

※宮城野区蒲生にある下水処理場の被害について河北新報さんの記事(3月20日付)に載っています

「壁面へこむ 仙台市下水処理施設」

⇒http://www.kahoku.co.jp/news/2011/03/20110320t13023.htm

ⅱ)交通環境

地下鉄南北線については、5月中の全線通常ダイヤでの運行をめざします。

地下鉄南北線については、5月中の全線通常ダイヤでの運行をめざします。

市営バスについては、路線や運行時間を順次拡大し、道路状況により運行が困難な路線を除き、5月中に全路線での通常ダイヤによる運行をめざします。

市営バスについては、路線や運行時間を順次拡大し、道路状況により運行が困難な路線を除き、5月中に全路線での通常ダイヤによる運行をめざします。

宮城交通などのバス路線については、道路の復旧状況に合わせて、通常ダイヤでの運行が早期に確保されるよう、各バス事業者へ強く働きかけます。

宮城交通などのバス路線については、道路の復旧状況に合わせて、通常ダイヤでの運行が早期に確保されるよう、各バス事業者へ強く働きかけます。

一般道路については、重大な被害を受けた一部の区間を除き、4月中の通行再開をめざします。

一般道路については、重大な被害を受けた一部の区間を除き、4月中の通行再開をめざします。

JR東日本の在来線や東北新幹線、高速道路、空港・港湾の早期復旧を図るため、関係機関等へ強く働きかけます。

JR東日本の在来線や東北新幹線、高速道路、空港・港湾の早期復旧を図るため、関係機関等へ強く働きかけます。

ⅲ)市民利用施設

市民の暮らしに元気・憩い・安心を提供できるよう、市民利用施設の建物・設備 の安全確認や修繕・改修を急ぎ、特に、ユアテックスタジアムや八木山動物公園、 各種の福祉関連施設などの早期再開をめざします。

市民の暮らしに元気・憩い・安心を提供できるよう、市民利用施設の建物・設備 の安全確認や修繕・改修を急ぎ、特に、ユアテックスタジアムや八木山動物公園、 各種の福祉関連施設などの早期再開をめざします。

(2) 未来を担う子どもたちを育む市立学校の早期再開

児童生徒の安全確保のための施設修繕を急ぎながら、市立学校の早期再開を図るとと もに、被災世帯の学用品支援や、被災を踏まえた簡易給食の取り組みを進めます。

市立学校については、児童生徒の安全確保のため施設の修繕を急ぐとともに、被害の大きい学校については近隣の学校施設等を活用し、4月 11 日再開(始業式)を基本に、学校・園の状況に応じて 21 日までに再開します。

市立学校については、児童生徒の安全確保のため施設の修繕を急ぐとともに、被害の大きい学校については近隣の学校施設等を活用し、4月 11 日再開(始業式)を基本に、学校・園の状況に応じて 21 日までに再開します。

学校再開にあたり、被災された世帯の学用品について支援するとともに、学校給食については、被害を受けた給食センター等の修繕を急ぎながら、給食用の物資の 安定供給が見込まれるまでの間、牛乳やパンなどを中心とした「簡易給食」を早期に実施します。

学校再開にあたり、被災された世帯の学用品について支援するとともに、学校給食については、被害を受けた給食センター等の修繕を急ぎながら、給食用の物資の 安定供給が見込まれるまでの間、牛乳やパンなどを中心とした「簡易給食」を早期に実施します。

(3) 医療・福祉サービスや日常生活に必要な物資・サービスの安定供給

市民生活の早期の正常化に向け、暮らしの安心を支える医療・福祉サービスを誰もが 安心して十分に受けることができるよう、関係機関と連携していくとともに、生活必需 品や日常生活サービスなどの安定供給をめざします。

障害者や高齢者、児童の福祉施設について、従来のサービス水準までの早期回復に取り組みます。

障害者や高齢者、児童の福祉施設について、従来のサービス水準までの早期回復に取り組みます。

医師会等と連携し、病院や診療所の正確な情報を提供するとともに、救急医療体制の早期回復をめざします。

医師会等と連携し、病院や診療所の正確な情報を提供するとともに、救急医療体制の早期回復をめざします。

被災した中央卸売市場や食肉市場の施設の復旧を急ぎ、市場機能の早期改善に努 めるとともに、市場関係事業者に対する支援策を講じます。

被災した中央卸売市場や食肉市場の施設の復旧を急ぎ、市場機能の早期改善に努 めるとともに、市場関係事業者に対する支援策を講じます。

市民生活に欠かすことのできない食料品や生活必需品等の安全で安定的な供給の 早期確保を図るため、関係団体への働きかけを強化します。

市民生活に欠かすことのできない食料品や生活必需品等の安全で安定的な供給の 早期確保を図るため、関係団体への働きかけを強化します。

3.都市活力の源となる地域経済と地域生活基盤の復興再生

市民の暮らしの安心の基盤であり都市活力の源となる地域経済の復興再生に向け、 地域企業の経営再建、復興需要が地域経済を潤し雇用を生み出す取り組み、観光関連産業 や商店街の支援を図ります。また、東部地域の早期の復興再生に全力で取り組むとともに、 丘陵地域の被災宅地や市街地の被災建築物の支援方策の検討を進めます。

(1) 地域経済への多様な支援と復興需要による経済の活性化・雇用の創出

地域企業が早期に復興できるよう、さまざまな支援策を講じるとともに、復興需要を 通じた地域経済活性化と地元雇用を推進します。また、都市活力を高める観光関連産業 や商店街の支援を図ります。

ⅰ) 暮らしや雇用を支える地域企業の経営再建

地域企業に対する効果的な支援策を段階的に講じていくため、市内企業等を対象 とする復興に向けたニーズ調査を実施します。

地域企業に対する効果的な支援策を段階的に講じていくため、市内企業等を対象 とする復興に向けたニーズ調査を実施します。

震災被害により経営の安定に支障を生じている地域企業に対し、災害対応経済変 動対策資金を活用した融資を実施し、当面の資金繰りを支援します。

震災被害により経営の安定に支障を生じている地域企業に対し、災害対応経済変 動対策資金を活用した融資を実施し、当面の資金繰りを支援します。

中小企業合同相談窓口の機能を拡充し、きめ細かな経営相談に取り組みます。

中小企業合同相談窓口の機能を拡充し、きめ細かな経営相談に取り組みます。

ⅱ)復興事業を通じた地域経済活性化と地元雇用の推進

震災復興事業においては、地元企業優先を基本にするとともに、発注先における 地元雇用の促進に努め、復興需要による地域経済の活性化をめざします。

震災復興事業においては、地元企業優先を基本にするとともに、発注先における 地元雇用の促進に努め、復興需要による地域経済の活性化をめざします。

緊急雇用創出事業を積極的に活用しながら震災復興につながる事業を創出し、離 職や一時休業を余儀なくされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。

緊急雇用創出事業を積極的に活用しながら震災復興につながる事業を創出し、離 職や一時休業を余儀なくされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。

震災に伴う内定取り消し等が懸念される新規学卒者の内定確保や雇用の維持に向 けた経済界への働きかけを強めます。

震災に伴う内定取り消し等が懸念される新規学卒者の内定確保や雇用の維持に向 けた経済界への働きかけを強めます。

ⅲ)都市活力を高める観光関連産業や商店街の支援

当面、観光需要が大きく落ち込むことが想定される宿泊施設などについて、他都市からの支援職員の受け入れや被災者の一時入居など施設の活用を通じて、宿泊施設に対し支援していきます。

当面、観光需要が大きく落ち込むことが想定される宿泊施設などについて、他都市からの支援職員の受け入れや被災者の一時入居など施設の活用を通じて、宿泊施設に対し支援していきます。

集客力や賑わいの回復に向け、中心部商店街等の情報発信力の向上や、まつり・ イベントによる魅力づくりを積極的に支援します。

集客力や賑わいの回復に向け、中心部商店街等の情報発信力の向上や、まつり・ イベントによる魅力づくりを積極的に支援します。

(2) 地域の復興再生に向けた取り組みの推進

甚大な被害を受けた東部地域は本市の食糧生産や工業・物流の拠点であり、がれき等 の早期撤去、農業支援、東部地域の今後のまちづくりなど、早期の復興再生に全力で取 り組みます。また、丘陵地域の被災宅地の復興や市街地の被災建築物の修繕・建て替えの 支援方策を検討します。

ⅰ)東部地域

震災からの復興に向け、がれき等の早期撤去に全力を注ぎます。撤去したがれきは仮置き場に運搬し、その処分や資源化を進めていきます。

震災からの復興に向け、がれき等の早期撤去に全力を注ぎます。撤去したがれきは仮置き場に運搬し、その処分や資源化を進めていきます。

東部地域の排水機能を復旧するため、当面、仮設ポンプを設置し、浸水した農地 の強制排水を実施するとともに、農地へ流入した海水による塩害対策を進めます。

東部地域の排水機能を復旧するため、当面、仮設ポンプを設置し、浸水した農地 の強制排水を実施するとともに、農地へ流入した海水による塩害対策を進めます。

関係機関との連携により、被災農家への情報提供や農家の要望を把握するためのネットワークを早急に構築します。

関係機関との連携により、被災農家への情報提供や農家の要望を把握するためのネットワークを早急に構築します。

農家の再建のため市独自の利子補給制度を実施するとともに、さらなる支援策を検討します。

農家の再建のため市独自の利子補給制度を実施するとともに、さらなる支援策を検討します。

津波等により甚大な被害を受けた東部地域の集落や住宅地については、市民生活の安心・安全を確保した上で再生を図る必要があることから、農地再整備・集落再 生のあり方など、東部地域の今後のまちづくりについて、防災面を重視しつつ、地 域との協働による取り組みを進めます。

津波等により甚大な被害を受けた東部地域の集落や住宅地については、市民生活の安心・安全を確保した上で再生を図る必要があることから、農地再整備・集落再 生のあり方など、東部地域の今後のまちづくりについて、防災面を重視しつつ、地 域との協働による取り組みを進めます。

ⅱ) 丘陵住宅地域・市街地

広範囲にわたって被災した住宅地については、地質調査などにより現状を把握し、 宅地の安全性を確保するための方策を検討します。

広範囲にわたって被災した住宅地については、地質調査などにより現状を把握し、 宅地の安全性を確保するための方策を検討します。

地震により重大な損傷を受けた建築物については、構造的な補強のための改修・ 修繕や建て替え等に関する支援方策を検討します。

地震により重大な損傷を受けた建築物については、構造的な補強のための改修・ 修繕や建て替え等に関する支援方策を検討します。

4 .仙台の再生と沿岸地域全体の復興を牽引する本格的な取り組みの推進

震災からの早期復興をめざして組織体制を強化し、希望を持って生活していただくため の生活再建はもとより、安全・安心にも配慮した被災地の復興と再生に向け、復興計画の 策定に速やかに着手するとともに、復興事業を推進するための予算の確保や、自治体の復 興を支援する国への要望活動の推進に取り組みます。

(1) 復興・再生を推進する組織体制の構築

復興再生のための組織体制を整備し、全庁一丸となって推進してまいります。

ⅰ)震災復興本部会議の設置

震災からの復興に向けた全庁一丸の取り組みを加速するため、市長を本部長とす る「仙台市震災復興推進本部」を設置します。

震災からの復興に向けた全庁一丸の取り組みを加速するため、市長を本部長とす る「仙台市震災復興推進本部」を設置します。

ⅱ)震災復興の担当職員配置と組織設置

4月1日付で「震災復興担当職員」を配置するとともに、5月を目途に震災復興 の総括・企画調整を担う組織を設置します。

4月1日付で「震災復興担当職員」を配置するとともに、5月を目途に震災復興 の総括・企画調整を担う組織を設置します。

(2) 仙台と東北の再生に向けた復興計画の策定推進

震災を契機に、より一層力のある都市をめざしていくため、復興アドバイザー等との 協働により、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジョンを策定するとともに、政策 テーマごとに有識者等による検討チームを設置し、今年度内を目途に、仙台と東北の再 生に向けた復興計画を策定します。

ⅰ)復興ビジョンの策定

各方面の有識者を「復興アドバイザー」として迎え、被災状況の分析や政策課題 の整理を急ぎながら、5月中を目途に、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジ ョンを策定します。

各方面の有識者を「復興アドバイザー」として迎え、被災状況の分析や政策課題 の整理を急ぎながら、5月中を目途に、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジ ョンを策定します。

ⅱ)復興計画の策定

復興ビジョンを踏まえ、被災者生活再建、東部地域復興、都市再生などの政策テ ーマごとに、有識者・関係者による検討チームを設置し、具体の施策方向の検討を深めながら、今年度内を目途に、本市の復興再生と沿岸地域全体の復興牽引に主眼を置いた復興計画を策定します。

復興ビジョンを踏まえ、被災者生活再建、東部地域復興、都市再生などの政策テ ーマごとに、有識者・関係者による検討チームを設置し、具体の施策方向の検討を深めながら、今年度内を目途に、本市の復興再生と沿岸地域全体の復興牽引に主眼を置いた復興計画を策定します。

(3) 多様な復旧・復興事業を推進するための予算の確保

被災された方への生活支援や震災からの復興を最優先の課題と捉え、適時適切に必要 な予算の確保に努めます。

被災者の生活再建、公共施設・都市基盤の復旧・再整備、東部地域の復興など、 著しい財政需要の増大が想定される一方で、税収の激減も見込まれるところであり、 国の制度創設をはじめ財源確保に精力的に取り組むとともに、より一層の選択と集 中の取り組みを進めます。

被災者の生活再建、公共施設・都市基盤の復旧・再整備、東部地域の復興など、 著しい財政需要の増大が想定される一方で、税収の激減も見込まれるところであり、 国の制度創設をはじめ財源確保に精力的に取り組むとともに、より一層の選択と集 中の取り組みを進めます。

新年度予算に計上した事業についても、再点検のうえ、事業の繰り延べや中止も 含めた予算の再編成に速やかに取り組みます。

新年度予算に計上した事業についても、再点検のうえ、事業の繰り延べや中止も 含めた予算の再編成に速やかに取り組みます。

(4) 自治体の復興を支援する国の新たな枠組み構築に向けた要望活動の推進

市民の皆様と力強く復旧・復興に立ち上がるため、新規立法措置を含め、既存の枠組 みを超えた強力な支援方策の実施を国に対し東北一丸となって求めていきます。

生活基盤を失った被災者に対する経済的支援と雇用確保

生活基盤を失った被災者に対する経済的支援と雇用確保

民間宅地の復旧費用に対する国庫負担制度の創設

民間宅地の復旧費用に対する国庫負担制度の創設

中小企業者等に対する手厚い金融支援、産業施設や商店街などの復旧等に対する財政措置

中小企業者等に対する手厚い金融支援、産業施設や商店街などの復旧等に対する財政措置

農業・漁業の再建と集落の再生を可能とする法的枠組みの整備

農業・漁業の再建と集落の再生を可能とする法的枠組みの整備

震災廃棄物等の迅速な処理体制の構築、市町村が行う損壊家屋の解体等も含めた震災廃棄物の処理に対する十分な財政措置

震災廃棄物等の迅速な処理体制の構築、市町村が行う損壊家屋の解体等も含めた震災廃棄物の処理に対する十分な財政措置

ガス供給施設、上下水道施設の復旧に対する財政措置

ガス供給施設、上下水道施設の復旧に対する財政措置

バス、地下鉄など公共交通機関の復旧や被災による減収に対する財政措置

バス、地下鉄など公共交通機関の復旧や被災による減収に対する財政措置

社会福祉施設や医療機関の復旧等に対する設置主体を問わない広範な財政措置、など

社会福祉施設や医療機関の復旧等に対する設置主体を問わない広範な財政措置、など

「仙台市震災復興基本方針」が出されました

PDFで載っているので携帯から見れない人もいます。

そこで抜粋して載せます。

応急仮設住宅や、罹災証明、学校再開やライフライン再開、

津波被害に遭われた地域の今後のこと、農家の方への支援

相談窓口等々に関する方向性等が出ているので、役に立てばと思います。

(分かるところはリンクを張りました)

津波被害に遭われた方、

家族をなくした方、

仕事をなくした方、

一人暮らしで生活立て直すのにどうすれば良いか分からない方、

みんなの心の中に不安が多いと思います。

でも、みんなの笑顔がまた溢れてほしいです。

一歩ずつ先に向かって、

この先、犠牲になる人が出ないように、

何が必要か、何ができるか、どうしていきたいか、

いま想いがあつまればいいなと思います

(Lisa)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

「仙台市震災復興基本方針」を策定しました(発表内容)

平成23年4月1日 市長記者会見より抜粋

仙台市震災復興基本方針

―絆と協働による安心と再生をめざして―

○ 復旧から復興へ。

未来を見据えた新たな活動の段階

過去最大級の被害をもたらした東北地方太平洋沖地震から20日余りが経過しました。

この間私たち仙台市民は、全国各地からの温かなご支援をいただきながら、力を合わ せて未曾有の大災害に立ち向かってきました。

そして今、復旧から復興へと、未来を見据えた新たな活動への段階を迎えています。

○ 復興のまちづくり。

新しい次元の防災・環境都市へ

一日も早い復興を進めると同時に、震災の経験を復興のまちづくりに生かし、これを 他の地域や次の世代に伝えていくことは、私たちに課せられた重要な責務です。

また、福島原発を巻き込んだ複合的な被害の連鎖の中で直面しているエネルギーの問題は、私たちに価値観や生活のあり方の見直しを迫り、資源消費に依存しない都市シス テムと市民生活・経済活動の両立を待ったなしの課題として提起しています。

自然と調和する「杜の都」の環境先進性を生かし、生活やビジネスのスタイルも含め た新しい次元の防災・環境都市を再構築していきたいと考えます。

○ 「絆」と「協働」を基調に

この度の震災で、私たちは、「絆」と「協働」が大切であることを改めて実感しました。震災の初期段階や応急復旧に向けた苦難の中で、家族や地域、仲間や組織など、人と 人とのつながりや支え合いが「絆」を強め、共に動き、共通の目標に向かって歩みを進 める「協働」が知恵や力を生み出してきたのです。今後の復興にあたっても、このような「絆」と「協働」を基調として、心豊かに支え 合う社会を実現してまいります。

○ 「安心」と「再生」をめざす復興事業の推進

復興に向けた事業を推進するにあたり重視すべきは、

第1に、「安心」を取り戻すことです。

・被災された方が安心できる一日も早い生活再建

・暮らしの安心を支えるライフラインや交通、各種の施設やサービスの安定化

第2に、「再生」の歩みを進めることです。

・痛手を負った経済や被災地域(コミュニティ)の復興・再生

・杜の都・仙台の再生推進と東北地方全体の再生の牽引

このため、当面取り組むべき施策の方向を、

1 被災者の「安心」

2 日常生活の「安心」

3 経済と地域の「再生」

4 仙台と東北の「再生」

と位置づけ、人と人の「絆」や多様な 主体の「協働」を基調として、これらの安心と再生をめざした施策を推進していきます。

<当面の施策方向>

1.被災された方が安心できるトータルケアの推進

仙台を支える市民一人ひとりの安心の確保が最優先の課題であり、避難所生活者への多 様なサービスの提供、世帯ごとの居住環境の早期確保、暮らしの安心や再建を支える対応 による被災された方への総合的な支援に全力で取り組みます。

(1) 避難所生活者等の暮らしや安心の基礎となる多様なサービスの提供

避難所における共同生活においては、さまざまな制約が避けられないところですが、 よりよい生活環境を整えながら、先行きや健康への不安解消などに向けた多様なサービ スを提供します。また、福祉避難所へ避難されている方をはじめ要援護者を支援します。

ⅰ)避難所の集約・改善

ライフラインの確保や居住スペースの改善など、より良い避難環境を整えるため、 地域特性を踏まえながら、4月上旬を目途に避難所の集約を進めます。

ライフラインの確保や居住スペースの改善など、より良い避難環境を整えるため、 地域特性を踏まえながら、4月上旬を目途に避難所の集約を進めます。 集約後の避難所においては、早急に間仕切りによるプライバシーの確保や寝具・ 敷物の配布による居住空間の改善を図るとともに、可能なところから順次、仮設シ ャワーやテレビの設置、洗濯機能の確保や授乳室・女性用更衣室の設置など、生活環境の改善を進めます。

集約後の避難所においては、早急に間仕切りによるプライバシーの確保や寝具・ 敷物の配布による居住空間の改善を図るとともに、可能なところから順次、仮設シ ャワーやテレビの設置、洗濯機能の確保や授乳室・女性用更衣室の設置など、生活環境の改善を進めます。ⅱ)生活相談・心身ケアサービスの提供

市職員等による「巡回相談チーム」を設け、各種支援手続きなどの個別相談を行 う巡回サービスを4月中旬から始めます。

市職員等による「巡回相談チーム」を設け、各種支援手続きなどの個別相談を行 う巡回サービスを4月中旬から始めます。 医師による巡回診療と保健師等による健康相談、精神科医等による「こころのケ アチーム」の巡回ケアなど、身体と心の安らぎに向けたきめ細かなサービスを提供 します。

医師による巡回診療と保健師等による健康相談、精神科医等による「こころのケ アチーム」の巡回ケアなど、身体と心の安らぎに向けたきめ細かなサービスを提供 します。 高齢者の誤嚥性肺炎や子どものむし歯を予防するために、歯科医師等による口腔ケアの指導・啓発に取り組みます。

高齢者の誤嚥性肺炎や子どものむし歯を予防するために、歯科医師等による口腔ケアの指導・啓発に取り組みます。  生活不活発病(体を動かさないことからくる身体機能の低下)を予防するために、保健師や運動指導員等による運動指導や、個々の生活環境と状態に応じた生活指導を行います。

生活不活発病(体を動かさないことからくる身体機能の低下)を予防するために、保健師や運動指導員等による運動指導や、個々の生活環境と状態に応じた生活指導を行います。ⅲ)支援を要する方への対応の充実

福祉避難所に避難している要介護・要支援の被災者をはじめ、高齢者、障害者、 一人暮らしで家族の支援が得られない方、乳幼児を抱えた方など、さまざまな困難 を抱える災害時要援護者への対応を、専門家やNPO、ボランティアなどとも連携 しながら充実していきます。

福祉避難所に避難している要介護・要支援の被災者をはじめ、高齢者、障害者、 一人暮らしで家族の支援が得られない方、乳幼児を抱えた方など、さまざまな困難 を抱える災害時要援護者への対応を、専門家やNPO、ボランティアなどとも連携 しながら充実していきます。 ボランティアなどと連携し、子どもたちに遊びや本の読み聞かせなど、さまざまな機会を提供していきます。

ボランティアなどと連携し、子どもたちに遊びや本の読み聞かせなど、さまざまな機会を提供していきます。(2) 家族やコミュニティに配慮した居住環境の早期確保

安心できる住まいは、被災された方の暮らしの基盤となるものであり、甚大な被害を 受けた東部地域をはじめとして、地域特性に応じたコミュニティに配慮しながら、できるだけ早く世帯ごとに暮らすことができる居住環境を整えます。

ⅰ) 応急仮設住宅等の確保・早期提供

プレハブ住宅の建設、市営住宅や民間住宅の借り上げ等により、被災者のための 応急的な住宅を 3,000 戸程度確保します。

プレハブ住宅の建設、市営住宅や民間住宅の借り上げ等により、被災者のための 応急的な住宅を 3,000 戸程度確保します。 応急的な住宅について、早期に募集を開始し、5月上旬の入居開始をめざします。

応急的な住宅について、早期に募集を開始し、5月上旬の入居開始をめざします。  引き続き、建設・借り上げを行う宮城県と協議調整のうえ、順次、それらの場所と戸数を示し、入居可能なものから募集を行います。

引き続き、建設・借り上げを行う宮城県と協議調整のうえ、順次、それらの場所と戸数を示し、入居可能なものから募集を行います。  新たに整備されるプレハブ住宅等において、同一箇所でまとまった戸数が確保できる場合は、入居にあたって、従前の地域コミュニティが維持されるよう配慮します。

新たに整備されるプレハブ住宅等において、同一箇所でまとまった戸数が確保できる場合は、入居にあたって、従前の地域コミュニティが維持されるよう配慮します。ⅱ) 応急仮設住宅等入居後の相談支援

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所など関係機関との連携を図り、応 急仮設住宅等で暮らす高齢者・障害者が必要なサービスを受けられる体制を整えま す。

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所など関係機関との連携を図り、応 急仮設住宅等で暮らす高齢者・障害者が必要なサービスを受けられる体制を整えま す。 入居者がコミュニティの一体感をもって暮らしながら、互いに見守り、一人暮らし高齢者や障害者、ひとり親世帯などの要援護者と支え合っていくことができるよ う、民生委員児童委員やヘルパー、NPO、ボランティアなどと連携した支援体制を 構築していきます。

入居者がコミュニティの一体感をもって暮らしながら、互いに見守り、一人暮らし高齢者や障害者、ひとり親世帯などの要援護者と支え合っていくことができるよ う、民生委員児童委員やヘルパー、NPO、ボランティアなどと連携した支援体制を 構築していきます。(3) 被災された方の暮らしの安心や再建を支える取り組みの推進

被災された方が各種の支援制度を活用し、早期に生活再建に取り組むことができるよ う、情報提供と相談体制を強化するとともに、さまざまな被災者の安心を支える多様な 取り組みを進めます。

ⅰ) 被災者への分かりやすい情報提供と相談体制

仙台市ホームページに「被災された方々への各種支援制度」のコーナーを開設し、 避難所などにも掲示するなど、各種の支援制度や手続などの分かりやすい情報提供に努めます。

仙台市ホームページに「被災された方々への各種支援制度」のコーナーを開設し、 避難所などにも掲示するなど、各種の支援制度や手続などの分かりやすい情報提供に努めます。 ホームページに掲載した情報は、市政だよりの臨時号や避難所通信等でも提供するなど、必要な情報を市民が容易に入手できる仕組みをつくります。また、新聞・ ラジオ・テレビなど報道機関との連携による情報提供の充実に努めます。

ホームページに掲載した情報は、市政だよりの臨時号や避難所通信等でも提供するなど、必要な情報を市民が容易に入手できる仕組みをつくります。また、新聞・ ラジオ・テレビなど報道機関との連携による情報提供の充実に努めます。 「被災者支援情報ダイヤル」及び「被災者支援相談窓口」を設置し、各種支援手続などに関する相談にきめ細かに対応します。

「被災者支援情報ダイヤル」及び「被災者支援相談窓口」を設置し、各種支援手続などに関する相談にきめ細かに対応します。⇒このページの一番下に相談窓口、相談内容が載っています

http://www.city.sendai.jp/hisaishien/index.html#madoguchi

ⅱ)被災者の生活再建や支援が必要な方の安心を支える取り組み

り災証明書の早期発行に向け、体制を強化して取り組み、津波被害の甚大な宮城野区・若林区の沿岸部においては人数の多い避難所における出前受付を実施するとともに、避難所巡回による相談支援など、各種支援手続における被災者負担の軽減 に向けた取り組みを進めます。

り災証明書の早期発行に向け、体制を強化して取り組み、津波被害の甚大な宮城野区・若林区の沿岸部においては人数の多い避難所における出前受付を実施するとともに、避難所巡回による相談支援など、各種支援手続における被災者負担の軽減 に向けた取り組みを進めます。 ご遺族の方やお住まいが大きな被害を受けた方の生活再建のため、災害弔慰金や被災者生活再建支援金等の支給、災害援護資金等の貸付を行います。

ご遺族の方やお住まいが大きな被害を受けた方の生活再建のため、災害弔慰金や被災者生活再建支援金等の支給、災害援護資金等の貸付を行います。 当面の仕事を失くされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。

当面の仕事を失くされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。 在宅の高齢者や障害者、ひとり親世帯などに対し、災害ボランティアセンターの ボランティアや NPO と連携し、被災した宅内の片付けや買い物の手伝い、救援物資提供などの支援を行います。

在宅の高齢者や障害者、ひとり親世帯などに対し、災害ボランティアセンターの ボランティアや NPO と連携し、被災した宅内の片付けや買い物の手伝い、救援物資提供などの支援を行います。  被害が甚大であった学校の児童・生徒を対象として、専門家による「心のケア支援チーム」を設置し、継続的なケアに取り組みます。

被害が甚大であった学校の児童・生徒を対象として、専門家による「心のケア支援チーム」を設置し、継続的なケアに取り組みます。ⅲ)被災された要介護高齢者や障害者、被災家庭の子どもの安心を支える取り組み

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携し、保健福祉ニーズを把握し、訪問介護等、必要なサービスの確保を図ります。

地域包括支援センターや障害者相談支援事業所等と連携し、保健福祉ニーズを把握し、訪問介護等、必要なサービスの確保を図ります。 介護が必要なため、避難所での生活が困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所を継続するとともに、ケアマネジャー等と連携し、自宅や施設への円滑な移行を支援します。

介護が必要なため、避難所での生活が困難な高齢者等を受け入れる福祉避難所を継続するとともに、ケアマネジャー等と連携し、自宅や施設への円滑な移行を支援します。 被災家庭の子どもが安心して保育所・幼稚園や学校での生活が送れるよう、子供たちの心身の健康管理や家庭に対する支援制度の情報提供に努めます。

被災家庭の子どもが安心して保育所・幼稚園や学校での生活が送れるよう、子供たちの心身の健康管理や家庭に対する支援制度の情報提供に努めます。2 .日常生活の安心を支える施設等の早期再開と生活サービスの安定供給

一日も早く平常の市民生活を送ることができるよう、暮らしの基盤であるライフライン や交通環境の早期回復、元気・憩い・安心の力となる市民利用施設や未来を担う子どもた ちを育む学校の早期再開、安心できる十分な医療・福祉サービスの提供や燃料・食糧・日用品・生活サービスなどの安定的な供給をめざします。

(1) 暮らしの基盤であるライフラインなどの早期回復

市民生活の安定と地域経済の活性化に欠かせない電気・ガス・水道やごみ・下水の処理、公共交通機関や道路の早期回復をめざします。また、市民の元気・憩い・安心の力 となる市民利用施設の早期再開をめざします。

ⅰ)ライフライン

被害が甚大で立ち入りが困難など作業のできない地域を除き、水道、電気に続き、 都市ガスについても、4月中の全面復旧をめざします。

被害が甚大で立ち入りが困難など作業のできない地域を除き、水道、電気に続き、 都市ガスについても、4月中の全面復旧をめざします。 ごみ処理においては、通常収集を行っている家庭ごみ以外の生活ごみや事業ごみ についても、処理施設の復旧に努め、一日でも早い通常収集をめざします。

ごみ処理においては、通常収集を行っている家庭ごみ以外の生活ごみや事業ごみ についても、処理施設の復旧に努め、一日でも早い通常収集をめざします。  下水処理については、当面、市民生活に支障が生じないよう対応します。

下水処理については、当面、市民生活に支障が生じないよう対応します。※宮城野区蒲生にある下水処理場の被害について河北新報さんの記事(3月20日付)に載っています

「壁面へこむ 仙台市下水処理施設」

⇒http://www.kahoku.co.jp/news/2011/03/20110320t13023.htm

ⅱ)交通環境

地下鉄南北線については、5月中の全線通常ダイヤでの運行をめざします。

地下鉄南北線については、5月中の全線通常ダイヤでの運行をめざします。  市営バスについては、路線や運行時間を順次拡大し、道路状況により運行が困難な路線を除き、5月中に全路線での通常ダイヤによる運行をめざします。

市営バスについては、路線や運行時間を順次拡大し、道路状況により運行が困難な路線を除き、5月中に全路線での通常ダイヤによる運行をめざします。  宮城交通などのバス路線については、道路の復旧状況に合わせて、通常ダイヤでの運行が早期に確保されるよう、各バス事業者へ強く働きかけます。

宮城交通などのバス路線については、道路の復旧状況に合わせて、通常ダイヤでの運行が早期に確保されるよう、各バス事業者へ強く働きかけます。 一般道路については、重大な被害を受けた一部の区間を除き、4月中の通行再開をめざします。

一般道路については、重大な被害を受けた一部の区間を除き、4月中の通行再開をめざします。 JR東日本の在来線や東北新幹線、高速道路、空港・港湾の早期復旧を図るため、関係機関等へ強く働きかけます。

JR東日本の在来線や東北新幹線、高速道路、空港・港湾の早期復旧を図るため、関係機関等へ強く働きかけます。ⅲ)市民利用施設

市民の暮らしに元気・憩い・安心を提供できるよう、市民利用施設の建物・設備 の安全確認や修繕・改修を急ぎ、特に、ユアテックスタジアムや八木山動物公園、 各種の福祉関連施設などの早期再開をめざします。

市民の暮らしに元気・憩い・安心を提供できるよう、市民利用施設の建物・設備 の安全確認や修繕・改修を急ぎ、特に、ユアテックスタジアムや八木山動物公園、 各種の福祉関連施設などの早期再開をめざします。(2) 未来を担う子どもたちを育む市立学校の早期再開

児童生徒の安全確保のための施設修繕を急ぎながら、市立学校の早期再開を図るとと もに、被災世帯の学用品支援や、被災を踏まえた簡易給食の取り組みを進めます。

市立学校については、児童生徒の安全確保のため施設の修繕を急ぐとともに、被害の大きい学校については近隣の学校施設等を活用し、4月 11 日再開(始業式)を基本に、学校・園の状況に応じて 21 日までに再開します。

市立学校については、児童生徒の安全確保のため施設の修繕を急ぐとともに、被害の大きい学校については近隣の学校施設等を活用し、4月 11 日再開(始業式)を基本に、学校・園の状況に応じて 21 日までに再開します。 学校再開にあたり、被災された世帯の学用品について支援するとともに、学校給食については、被害を受けた給食センター等の修繕を急ぎながら、給食用の物資の 安定供給が見込まれるまでの間、牛乳やパンなどを中心とした「簡易給食」を早期に実施します。

学校再開にあたり、被災された世帯の学用品について支援するとともに、学校給食については、被害を受けた給食センター等の修繕を急ぎながら、給食用の物資の 安定供給が見込まれるまでの間、牛乳やパンなどを中心とした「簡易給食」を早期に実施します。(3) 医療・福祉サービスや日常生活に必要な物資・サービスの安定供給

市民生活の早期の正常化に向け、暮らしの安心を支える医療・福祉サービスを誰もが 安心して十分に受けることができるよう、関係機関と連携していくとともに、生活必需 品や日常生活サービスなどの安定供給をめざします。

障害者や高齢者、児童の福祉施設について、従来のサービス水準までの早期回復に取り組みます。

障害者や高齢者、児童の福祉施設について、従来のサービス水準までの早期回復に取り組みます。 医師会等と連携し、病院や診療所の正確な情報を提供するとともに、救急医療体制の早期回復をめざします。

医師会等と連携し、病院や診療所の正確な情報を提供するとともに、救急医療体制の早期回復をめざします。 被災した中央卸売市場や食肉市場の施設の復旧を急ぎ、市場機能の早期改善に努 めるとともに、市場関係事業者に対する支援策を講じます。

被災した中央卸売市場や食肉市場の施設の復旧を急ぎ、市場機能の早期改善に努 めるとともに、市場関係事業者に対する支援策を講じます。 市民生活に欠かすことのできない食料品や生活必需品等の安全で安定的な供給の 早期確保を図るため、関係団体への働きかけを強化します。

市民生活に欠かすことのできない食料品や生活必需品等の安全で安定的な供給の 早期確保を図るため、関係団体への働きかけを強化します。3.都市活力の源となる地域経済と地域生活基盤の復興再生

市民の暮らしの安心の基盤であり都市活力の源となる地域経済の復興再生に向け、 地域企業の経営再建、復興需要が地域経済を潤し雇用を生み出す取り組み、観光関連産業 や商店街の支援を図ります。また、東部地域の早期の復興再生に全力で取り組むとともに、 丘陵地域の被災宅地や市街地の被災建築物の支援方策の検討を進めます。

(1) 地域経済への多様な支援と復興需要による経済の活性化・雇用の創出

地域企業が早期に復興できるよう、さまざまな支援策を講じるとともに、復興需要を 通じた地域経済活性化と地元雇用を推進します。また、都市活力を高める観光関連産業 や商店街の支援を図ります。

ⅰ) 暮らしや雇用を支える地域企業の経営再建

地域企業に対する効果的な支援策を段階的に講じていくため、市内企業等を対象 とする復興に向けたニーズ調査を実施します。

地域企業に対する効果的な支援策を段階的に講じていくため、市内企業等を対象 とする復興に向けたニーズ調査を実施します。 震災被害により経営の安定に支障を生じている地域企業に対し、災害対応経済変 動対策資金を活用した融資を実施し、当面の資金繰りを支援します。

震災被害により経営の安定に支障を生じている地域企業に対し、災害対応経済変 動対策資金を活用した融資を実施し、当面の資金繰りを支援します。 中小企業合同相談窓口の機能を拡充し、きめ細かな経営相談に取り組みます。

中小企業合同相談窓口の機能を拡充し、きめ細かな経営相談に取り組みます。ⅱ)復興事業を通じた地域経済活性化と地元雇用の推進

震災復興事業においては、地元企業優先を基本にするとともに、発注先における 地元雇用の促進に努め、復興需要による地域経済の活性化をめざします。

震災復興事業においては、地元企業優先を基本にするとともに、発注先における 地元雇用の促進に努め、復興需要による地域経済の活性化をめざします。 緊急雇用創出事業を積極的に活用しながら震災復興につながる事業を創出し、離 職や一時休業を余儀なくされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。

緊急雇用創出事業を積極的に活用しながら震災復興につながる事業を創出し、離 職や一時休業を余儀なくされた被災者の緊急的な雇用の場の確保に努めます。 震災に伴う内定取り消し等が懸念される新規学卒者の内定確保や雇用の維持に向 けた経済界への働きかけを強めます。

震災に伴う内定取り消し等が懸念される新規学卒者の内定確保や雇用の維持に向 けた経済界への働きかけを強めます。ⅲ)都市活力を高める観光関連産業や商店街の支援

当面、観光需要が大きく落ち込むことが想定される宿泊施設などについて、他都市からの支援職員の受け入れや被災者の一時入居など施設の活用を通じて、宿泊施設に対し支援していきます。

当面、観光需要が大きく落ち込むことが想定される宿泊施設などについて、他都市からの支援職員の受け入れや被災者の一時入居など施設の活用を通じて、宿泊施設に対し支援していきます。 集客力や賑わいの回復に向け、中心部商店街等の情報発信力の向上や、まつり・ イベントによる魅力づくりを積極的に支援します。

集客力や賑わいの回復に向け、中心部商店街等の情報発信力の向上や、まつり・ イベントによる魅力づくりを積極的に支援します。(2) 地域の復興再生に向けた取り組みの推進

甚大な被害を受けた東部地域は本市の食糧生産や工業・物流の拠点であり、がれき等 の早期撤去、農業支援、東部地域の今後のまちづくりなど、早期の復興再生に全力で取 り組みます。また、丘陵地域の被災宅地の復興や市街地の被災建築物の修繕・建て替えの 支援方策を検討します。

ⅰ)東部地域

震災からの復興に向け、がれき等の早期撤去に全力を注ぎます。撤去したがれきは仮置き場に運搬し、その処分や資源化を進めていきます。

震災からの復興に向け、がれき等の早期撤去に全力を注ぎます。撤去したがれきは仮置き場に運搬し、その処分や資源化を進めていきます。 東部地域の排水機能を復旧するため、当面、仮設ポンプを設置し、浸水した農地 の強制排水を実施するとともに、農地へ流入した海水による塩害対策を進めます。

東部地域の排水機能を復旧するため、当面、仮設ポンプを設置し、浸水した農地 の強制排水を実施するとともに、農地へ流入した海水による塩害対策を進めます。  関係機関との連携により、被災農家への情報提供や農家の要望を把握するためのネットワークを早急に構築します。

関係機関との連携により、被災農家への情報提供や農家の要望を把握するためのネットワークを早急に構築します。  農家の再建のため市独自の利子補給制度を実施するとともに、さらなる支援策を検討します。

農家の再建のため市独自の利子補給制度を実施するとともに、さらなる支援策を検討します。 津波等により甚大な被害を受けた東部地域の集落や住宅地については、市民生活の安心・安全を確保した上で再生を図る必要があることから、農地再整備・集落再 生のあり方など、東部地域の今後のまちづくりについて、防災面を重視しつつ、地 域との協働による取り組みを進めます。

津波等により甚大な被害を受けた東部地域の集落や住宅地については、市民生活の安心・安全を確保した上で再生を図る必要があることから、農地再整備・集落再 生のあり方など、東部地域の今後のまちづくりについて、防災面を重視しつつ、地 域との協働による取り組みを進めます。ⅱ) 丘陵住宅地域・市街地

広範囲にわたって被災した住宅地については、地質調査などにより現状を把握し、 宅地の安全性を確保するための方策を検討します。

広範囲にわたって被災した住宅地については、地質調査などにより現状を把握し、 宅地の安全性を確保するための方策を検討します。 地震により重大な損傷を受けた建築物については、構造的な補強のための改修・ 修繕や建て替え等に関する支援方策を検討します。

地震により重大な損傷を受けた建築物については、構造的な補強のための改修・ 修繕や建て替え等に関する支援方策を検討します。4 .仙台の再生と沿岸地域全体の復興を牽引する本格的な取り組みの推進

震災からの早期復興をめざして組織体制を強化し、希望を持って生活していただくため の生活再建はもとより、安全・安心にも配慮した被災地の復興と再生に向け、復興計画の 策定に速やかに着手するとともに、復興事業を推進するための予算の確保や、自治体の復 興を支援する国への要望活動の推進に取り組みます。

(1) 復興・再生を推進する組織体制の構築

復興再生のための組織体制を整備し、全庁一丸となって推進してまいります。

ⅰ)震災復興本部会議の設置

震災からの復興に向けた全庁一丸の取り組みを加速するため、市長を本部長とす る「仙台市震災復興推進本部」を設置します。

震災からの復興に向けた全庁一丸の取り組みを加速するため、市長を本部長とす る「仙台市震災復興推進本部」を設置します。ⅱ)震災復興の担当職員配置と組織設置

4月1日付で「震災復興担当職員」を配置するとともに、5月を目途に震災復興 の総括・企画調整を担う組織を設置します。

4月1日付で「震災復興担当職員」を配置するとともに、5月を目途に震災復興 の総括・企画調整を担う組織を設置します。(2) 仙台と東北の再生に向けた復興計画の策定推進

震災を契機に、より一層力のある都市をめざしていくため、復興アドバイザー等との 協働により、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジョンを策定するとともに、政策 テーマごとに有識者等による検討チームを設置し、今年度内を目途に、仙台と東北の再 生に向けた復興計画を策定します。

ⅰ)復興ビジョンの策定

各方面の有識者を「復興アドバイザー」として迎え、被災状況の分析や政策課題 の整理を急ぎながら、5月中を目途に、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジ ョンを策定します。

各方面の有識者を「復興アドバイザー」として迎え、被災状況の分析や政策課題 の整理を急ぎながら、5月中を目途に、復興計画の理念と基本方向を示す復興ビジ ョンを策定します。ⅱ)復興計画の策定

復興ビジョンを踏まえ、被災者生活再建、東部地域復興、都市再生などの政策テ ーマごとに、有識者・関係者による検討チームを設置し、具体の施策方向の検討を深めながら、今年度内を目途に、本市の復興再生と沿岸地域全体の復興牽引に主眼を置いた復興計画を策定します。

復興ビジョンを踏まえ、被災者生活再建、東部地域復興、都市再生などの政策テ ーマごとに、有識者・関係者による検討チームを設置し、具体の施策方向の検討を深めながら、今年度内を目途に、本市の復興再生と沿岸地域全体の復興牽引に主眼を置いた復興計画を策定します。(3) 多様な復旧・復興事業を推進するための予算の確保

被災された方への生活支援や震災からの復興を最優先の課題と捉え、適時適切に必要 な予算の確保に努めます。

被災者の生活再建、公共施設・都市基盤の復旧・再整備、東部地域の復興など、 著しい財政需要の増大が想定される一方で、税収の激減も見込まれるところであり、 国の制度創設をはじめ財源確保に精力的に取り組むとともに、より一層の選択と集 中の取り組みを進めます。

被災者の生活再建、公共施設・都市基盤の復旧・再整備、東部地域の復興など、 著しい財政需要の増大が想定される一方で、税収の激減も見込まれるところであり、 国の制度創設をはじめ財源確保に精力的に取り組むとともに、より一層の選択と集 中の取り組みを進めます。 新年度予算に計上した事業についても、再点検のうえ、事業の繰り延べや中止も 含めた予算の再編成に速やかに取り組みます。

新年度予算に計上した事業についても、再点検のうえ、事業の繰り延べや中止も 含めた予算の再編成に速やかに取り組みます。(4) 自治体の復興を支援する国の新たな枠組み構築に向けた要望活動の推進

市民の皆様と力強く復旧・復興に立ち上がるため、新規立法措置を含め、既存の枠組 みを超えた強力な支援方策の実施を国に対し東北一丸となって求めていきます。

生活基盤を失った被災者に対する経済的支援と雇用確保

生活基盤を失った被災者に対する経済的支援と雇用確保  民間宅地の復旧費用に対する国庫負担制度の創設

民間宅地の復旧費用に対する国庫負担制度の創設  中小企業者等に対する手厚い金融支援、産業施設や商店街などの復旧等に対する財政措置

中小企業者等に対する手厚い金融支援、産業施設や商店街などの復旧等に対する財政措置  農業・漁業の再建と集落の再生を可能とする法的枠組みの整備

農業・漁業の再建と集落の再生を可能とする法的枠組みの整備  震災廃棄物等の迅速な処理体制の構築、市町村が行う損壊家屋の解体等も含めた震災廃棄物の処理に対する十分な財政措置

震災廃棄物等の迅速な処理体制の構築、市町村が行う損壊家屋の解体等も含めた震災廃棄物の処理に対する十分な財政措置 ガス供給施設、上下水道施設の復旧に対する財政措置

ガス供給施設、上下水道施設の復旧に対する財政措置  バス、地下鉄など公共交通機関の復旧や被災による減収に対する財政措置

バス、地下鉄など公共交通機関の復旧や被災による減収に対する財政措置  社会福祉施設や医療機関の復旧等に対する設置主体を問わない広範な財政措置、など

社会福祉施設や医療機関の復旧等に対する設置主体を問わない広範な財政措置、など 2011年04月01日

震災ゴミ

今日、仕事中〜

車で鶴ヶ谷通ったら‥

いつも見慣れた公園が、臨時の産廃置き場に

ハンパじゃないゴミの量にビックリ

しました。

しました。廃棄物の量からも改めて感じる、今回の震災の凄さ・・・

てか

ここの公園は‥

ここの公園は‥お年寄りがゲートボールを楽しんだり〜

小さな子どもたちが元気に遊んでたりする‥

そんな のどかな光景を、いつも目にする場所なのに。。。

ちょっと寂しいけど‥

これが現実(T_T)

和太鼓オヤジ